“Canta che ti passa”: la funzione terapeutica del canto è nota sin dall’antichità, e ha ispirato miti come quelli del cantore Orfeo.

E se invece la cura fosse “scrivi che ti passa”?

Proviamo a vedere perché scrivere potrebbe risolvere gli eccessi emotivi: iniziamo osservando alcune evidenze neurofisiologiche.

Nell’ultima decina di anni diversi studi hanno rivolto il proprio interesse in merito alla relazione tra le pratiche Mindfulness [1] e la regolazione emotiva (Marchand, 2014). Molteplici evidenze empiriche sottolineano l’efficacia di tali tecniche in merito all’aumento dell’inibizione dell’ipereccitazione dell’amigdala resa possibile grazie al potenziamento della corteccia prefrontale.

Che cosa significa?

Nella prima figura è evidenziata la struttura cerebrale frontale mentre nelle altre due è evidenziata in rosso l’AMIGDALA, nelle due posizioni spaziali.

L’amigdala è l’area risultata deputata alla reazione fisiologica e comportamentale a tutto ciò che è considerato doloroso, spiacevole, cioè a tutti gli stimoli nocivi. E’un’area che produce risposte inconsce e automatiche. In parole povere la potremo considerare il freno a mano che ci inchioda al semaforo rosso.

Ora, ciò che è molto importante è sapere che per il cervello umano “immaginare visivamente delle cose non è differente dal vederle”[2]. Su questo punto tornerò a breve.

Le strutture frontali, come del resto tutte le strutture cerebrali corticali, cioè quelle più esterne nella stratificazione fisica, sono zone in cui arrivano le informazioni a livello cosciente.

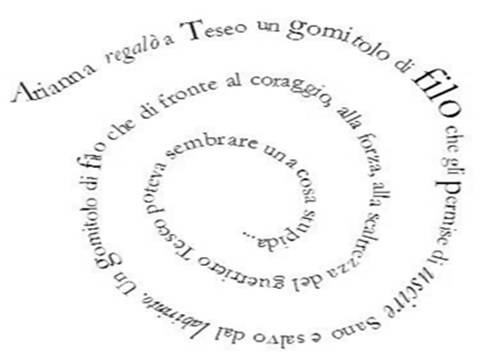

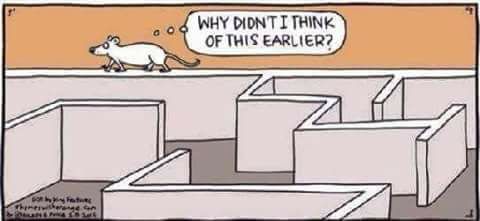

Se immaginiamo le differenti aree del cervello come delle stanze di una casa, potremmo costruire una metafora del genere: sono in salotto, vedo un’ombra e automaticamente scappo pensando che sia un topo = ho acceso la luce in cucina senza esserne consapevole, per scappare da un topo che è in salotto.

Se invece vedo un’ombra e mi chiedo cosa possa essere, è come accendere immediatamente la luce in salotto per vedere di che cosa si tratta.

Uno scorretto equilibrio tra le strutture frontali ed il sistema limbico (dove risiede l’amigdala) è infatti alla base dei principali disturbi dell’umore. L’amigdala è l’archivio della nostra memoria emozionale, per ciò analizza l’esperienza corrente, con quanto già accaduto nel passato: quando la situazione presente e quella passata hanno un elemento chiave simile, l’amigdala lo identifica come una associazione ed agisce, talvolta, prima di avere una piena conferma. L’amigdala può reagire prima che la corteccia sappia che cosa sta accadendo, e questo perché l’emozione grezza viene scatenata in modo indipendente dal pensiero cosciente, e generalmente prima di esso.

In parole povere, questa area cerebrale ci conduce ad agire automaticamente.

Il problema dei processi automatici è il motivo per cui l’esperienza dell’attenzione focalizzata nelle pratiche di Mindfulness risulta efficace in tutti i casi di disequilibrio emozionale. Si può osservare infatti come questa pratica sfoci nel concetto di consapevolezza, raggiunto attraverso le tecniche di concentrazione orientata in modo esclusivo su un determinato “oggetto”.[3]

Senza addentrarci ulteriormente nei meandri delle numerose ricerche che convalidano l’utilità delle pratiche meditative, ritengo utile “conservare” il concetto di attenzione focalizzata per proseguire in questo breve percorso di ricostruzione della pratica della scrittura.

Spostandoci sul versante psicologico, fondamentali sono gli studi di P. Watzlawick.

Le tesi centrali alla base del pensiero di questo autore sono: in primo luogo che la nevrosi, la psicosi e in generale le forme psicopatologiche non originano nell’individuo isolato, ma nel tipo di interazione patologica che si instaura tra individui, in secondo luogo che è possibile, studiando la comunicazione, individuarne le patologie e dimostrare che è la comunicazione a produrre le interazioni patologiche.

A un individuo può capitare infatti di trovarsi sottoposto a due ordini contraddittori, convogliati attraverso lo stesso messaggio che Watzlawick chiama “paradossale”. Se la persona non riesce a svincolarsi da questo doppio messaggio la sua risposta sarà un comportamento interattivo patologico, le cui manifestazioni siamo soliti chiamare “follia”. Questa analisi, ben descritta in “Pragmatica della comunicazione umana”[4] non si limita a un’interpretazione dei meccanismi interattivi, ma scopre procedimenti pragmatici o comportamentali che consentono di intervenire nelle interazioni e di modificarle. “Paradossalmente” è proprio con l’iterazione di doppi messaggi o di messaggi paradossali, nonché con la “prescrizione del sintomo” e altri procedimenti di questo tipo che il terapeuta riesce a sbloccare situazioni nevrotiche o psicotiche apparentemente inespugnabili.

Partendo da queste premesse Watzlawick intende la terapia non come “guarigione”, ma come “cambiamento”. Secondo l’autore sono distinguibili due realtà, una delle quali è supposta oggettiva ed esterna, e un’altra che è il risultato delle nostre opinioni sul mondo (come percepiamo e interpretiamo il mondo).

Ogni persona deve sintetizzare queste due realtà ed è questa sintesi che determina convinzioni, pregiudizi, valutazioni e distorsioni.

Gli studi svolti nell’ambito della suddivisione di competenze tra i due emisferi hanno condotto in modo molto superficiale, ad una distinzione netta tra i due emisferi: il destro deputato agli aspetti logico-razionali e il sinistro deputato agli aspetti creativi.

Ricerche più recenti hanno messo in luce una situazione molto più articolata.

È il momento di ritornare all’affermazione citata poco fa: “immaginare visivamente delle cose non è differente dal vederle”.

Durante alcune ricerche sulla formazione di immagini mentali a occhi chiusi, Kosslyn ha notato una “via neurale” che coinvolge la parte “alta” del cervello (che comprende il lobo parietale e la parte superiore del lobo frontale), che utilizza le informazioni provenienti dall’ambiente per decidere gli obiettivi e le strategie da seguire. Nella parte “bassa” (formata dalla sezione inferiore del lobo frontale e dai lobi temporale e occipitale) sembra attiva una diversa “via neuronale”, che confronta le percezioni con le informazioni in memoria per interpretare e classificare oggetti e situazioni.

A seconda delle preferenze nell’utilizzo della parte “alta” o “bassa” del cervello, la “teoria delle modalità cognitive” consente di delineare quattro modalità principali di pensiero: “dinamica”, “percettiva”, “stimolativa”, “adattiva”.

Non è semplice descrivere che cosa accade nel nostro cervello quando pensiamo, quando elaboriamo gli stimoli sensoriali, quando pianifichiamo o eseguiamo attività motorie; sappiamo, però, che vengono coinvolte numerose aree dei diversi lobi (frontale, parietale, temporale e occipitale) in entrambi gli emisferi.

Ciò che ci è utile in questa osservazione è comprendere come tra il pensiero e il movimento/azione, si attivano aree cerebrali differenti.

Numerosi neuro scienziati[5] stanno esplorando che cosa accade realmente nel cervello durante il processo creativo. Emergono tre aree coinvolte nelle varie fasi (chiarificazione, ideazione, elaborazione, selezione, applicazione) del processo creativo.

Se svolgiamo attività che richiedono un’attenzione focalizzata, (utilizzata dalla Mindfulness) come, ad esempio, seguire una lezione impegnativa o analizzare un problema complesso, si attivano connessioni (Executive Attention Network) tra le regioni della corteccia prefrontale e le aree della parte posteriore del lobo parietale.

Quando dobbiamo costruire immagini mentali di esperienze passate, pensare a progetti futuri o immaginare alternative a scenari attuali, entrano in azione aree profonde della corteccia prefrontale, del lobo temporale e varie regioni (esterne ed interne) della corteccia parietale. Questa rete di collegamenti (Imagination Network) è coinvolta anche nelle relazioni sociali, quando cerchiamo di immaginare, ad esempio, a che cosa stia pensando il nostro interlocutore.

Il terzo “circuito cerebrale” (Salience Network) monitora costantemente sia gli eventi esterni, sia il flusso di coscienza interno e, a seconda delle circostanze, dà la precedenza alle informazioni più salienti per risolvere il compito. Coinvolge la corteccia prefrontale mediale (cingolata anteriore) e la corteccia insulare anteriore. Questo “circuito” si incarica, inoltre, di attivare ed alternare l’Executive Attention Network e l’Imagination Network.

Tornando agli assunti proposti da Watzlawick e osservandoli trasversalmente con gli studi di fMR e le ricerche sulla Mindfulness, può iniziare a emergere perché spostare il pensiero sulla scrittura può risultare benefico: scrivere consente di “spegnere” alcune aree cerebrali e lasciare che se ne accendano altre.

Ma perché è così utile che si spenga l’area ipotalamica (che comprende anche l’Amigdala) e si accenda un’area corticale?

Perché la zona ipotalamica oltre a dare spazio ad azioni automatiche (quindi spesso non funzionali) è anche sede della possibilità di godere di qualcosa.

Riassumendo: quando mi accorgo di sentire troppa paura, troppa rabbia, troppo dolore, posso SCRIVERE. Scrivendo, sposto il contenuto dei miei pensieri in una zona cerebrale che mi aiuta in due modi: libera la zona che può farmi godere di cose belle presenti in quel momento e consegna alla parte analitico/razionale l’elaborazione dell’emozione in eccesso, consentendo in tempi brevissimi di percepire il rallentamento dei pensieri prima, e l’alleggerimento della sensazione angosciosa poi.

Potremo dire che scrivere è una “forma meditativa” che come nella Mindfulness attiva la fatidica attenzione focalizzata così preziosa per sentirsi più leggeri e liberi da pensieri persecutori o intrusivi che non ci consentono di vivere appieno del presente.

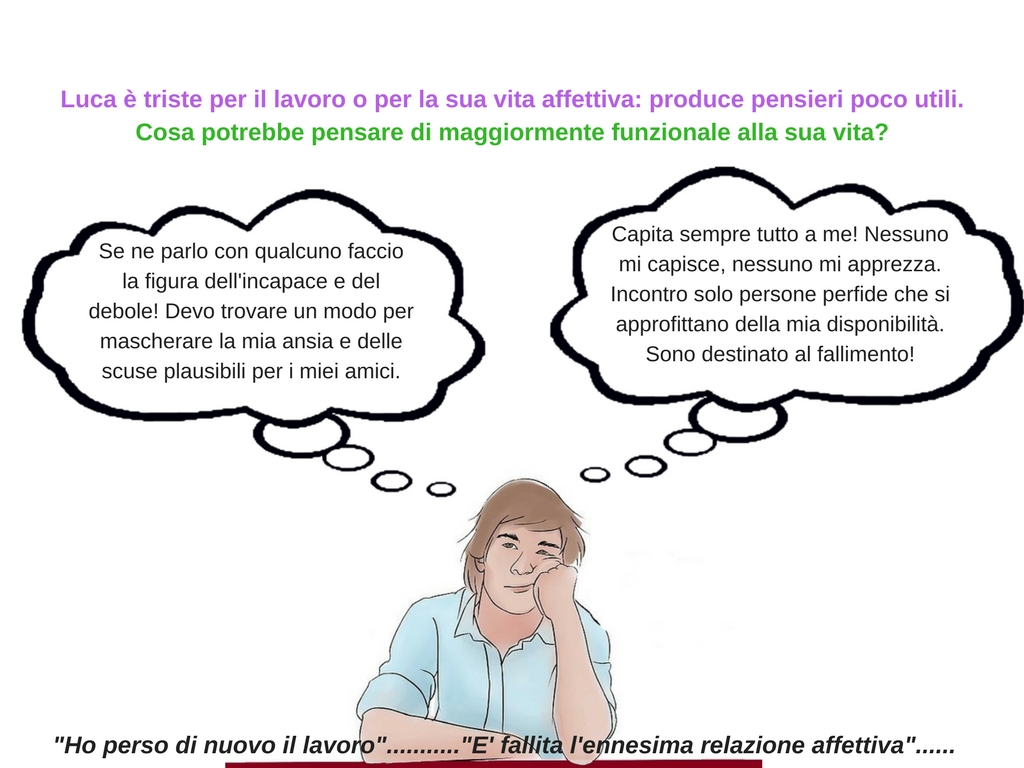

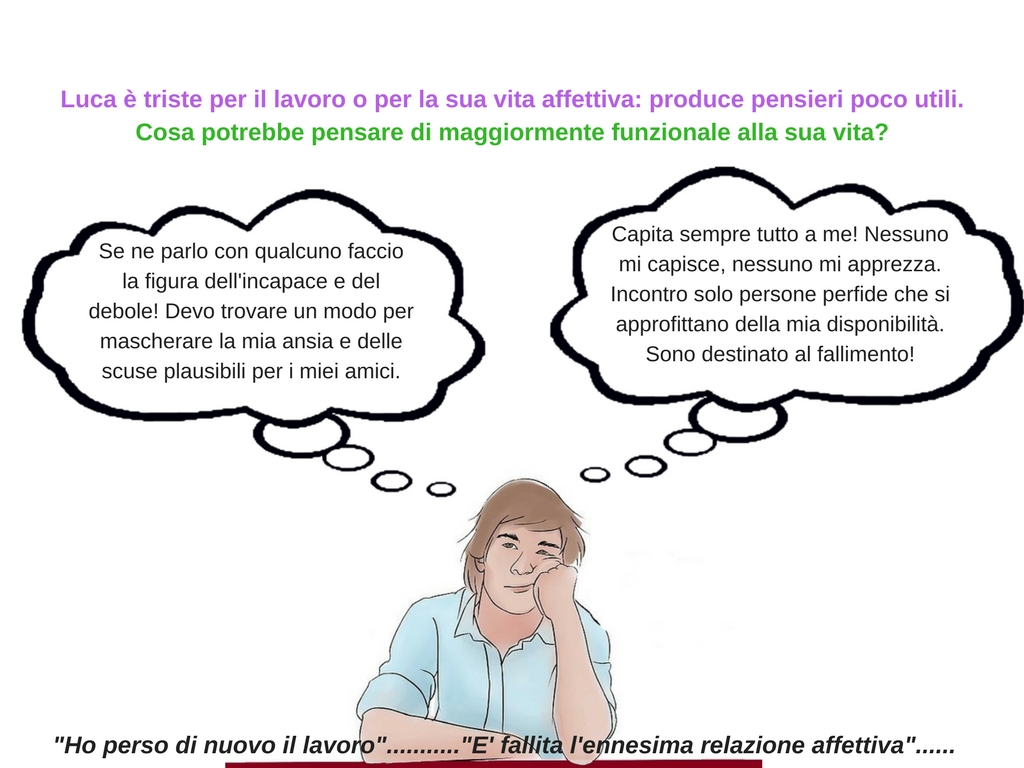

Se è vero che ciò che viviamo è ciò che esperiamo quotidianamente, è fondamentale fare esperienze positive e gratificanti. Per poterlo fare abbiamo bisogno di liberarci di tutti quei pensieri inutili che vengono prodotti da eccesso emotivo incongruo.

E così,… SCRIVI CHE TI PASSA!

Per concludere vi propongo un esperimento.

Poniamo una situazione in cui siete molto arrabbiati con qualcuno, tanto da fare fatica a concentrarvi sulle vostre azioni quotidiane.

La sera, scrivete una lettera a questa persona che inizi con “caro/a…….” e che continui con tutti gli insulti e improperi che vorreste potergli urlare. Fino a completa soddisfazione. Quando avete finito, la riponete in un cassetto al sicuro.

Questo per ogni sera necessaria fino allo scemare della rabbia.

Raggiunto lo scopo di liberarvi della rabbia in eccesso, potete gettare le lettere.

Buona scrittura.

Per approfondire i temi trattati:

- “La Mindfulness. Il non fare, l’accettare e il fare consapevole.” Rainone, Cognitivismo clinico 2012.

- “Effects of mindful-attention and compassion meditation training on amygdala response to emotional stimuli in an ordinary, non-meditative state. Frontiers in Human Neuroscience.”

- “Mindfulness-based interventions in context: past, present, and future.”, Kabat-Zinn J., Am Psychol Assoc, 2003.

- “Fisiologia del comportamento”, N. Carlson, Ed. Piccin-Nuova Libraria, 2014.

- “Psicofisiologia Degli Eventi Critici: verso la consapevolezza del Se’ e dell’ Altro”, Bertuzzi, Cornali, Bertoli, Arnoul, Ed. Edra – Masson, 2018.

- Watzlawick, “Pragmatica della comunicazione umana. Studio dei modelli interattivi, delle patologie e dei paradossi” ed. Astrolabio, 1978.

- Watzlawick, “Change: la formazione e la soluzione dei problemi”, ed. Astrolabio, 1974.

- Watzlawick, “La realtà inventata”, ed. Feltrinelli, 1988.

- Watzlawick, “Istruzioni per rendersi infelici”, ed. Feltrinelli, 1997.

- Watzlawick, “Di bene in peggio. Istruzioni per un successo catastrofico”, ed Feltrinelli, 1988.

- Watzlawick, “Il linguaggio del cambiamento. Elementi di comunicazione terapeutica”, ed. Feltrinelli, 1999.

Note:

[1] Letteralmente, la parola Mindfulness “mente piena” deriva dalla lingua Pali “Sati” e significa “attenzione consapevole”. Più in generale può essere definita come una particolare pratica meditativa, ma principalmente è una naturale capacità della mente umana che permette la gestione dello stress infondendo uno stato di rilassamento e di alterazione della coscienza come l’ipnosi, il training autogeno e il rilassamento progressivo (Vaitl et al., 2005).

[2] “Percezioni. Come il cervello costruisce il mondo”, Beau Lotto, Ed. Bollati Boringhieri, 2017.

[3] “Mindfulness-based interventions in context: past, present, and future.”, Kabat-Zinn J., Am Psychol Assoc, 2003.

[4] “Pragmatica della comunicazione umana”, P. Watzlawick, J.H. Beavin,D.D.Jackson, ed. Astrolabio, 1978.

[5]Jeremy Gray (Michigan State University), Adam Green (Georgetown College), John Kounios (Drexel University, Philadelphia), Rex Jung (University of New Mexico), Kalina Christoff (University of British Columbia)